「未来人材ビジョン(経済産業省)」にみるこれからの教育(校長ブログ)

2023年2月22日 16時10分

令和4年5月に、2030年や2050年といった未来に必要とされる人材像を描き、その育成方法などを提言する「未来人材ビジョン」というものを経済産業省が公表しました。

現在の日本の状況から、未来に必要とされる人材について、データをもとに提言しています。特に、これからの教育や、企業は思い切った改革が必要だとされています。

「デジタル化」と「脱炭素」が世界的に一般的になってきていることから始まります。

その中で、特に興味を引くいくつかのデータがありました。

・2050年には、生産年齢は現在の2/3に減少する。

← より少ない人口で社会を維持する必要がある。

・日本は高度人材を誘致・維持する魅力度ランキングで、OECD加盟国中25位と低迷している。

← 海外の優秀な人材は日本を選んでいない。

これらの問題を解決するためには、

『次の社会を形づくる若い世代に対しては、

「常識や前提にとらわれず、ゼロからイチを生み出す能力」

「夢中を手放さず一つのことを掘り下げていく姿勢」

「グローバルな社会課題を解決する意欲」

「多様性を受容し他者と協働する能力」

といった、根源的な意識・行動面に至る能力や姿勢が求められる。』

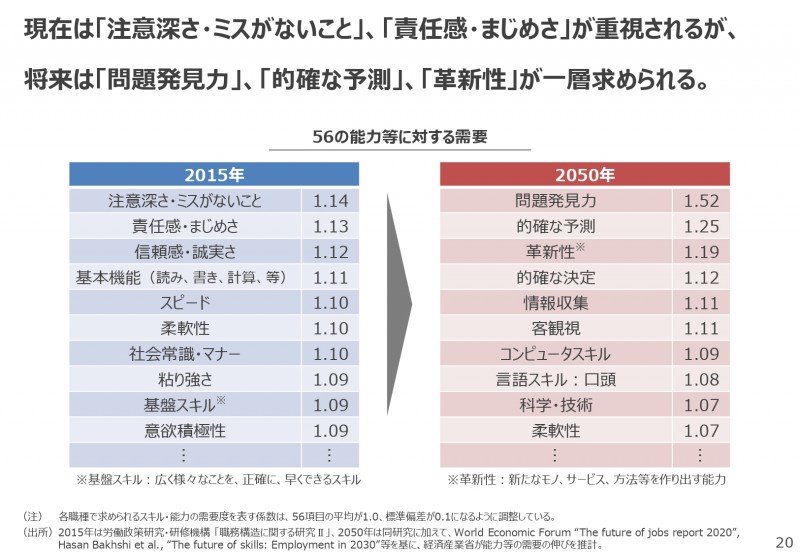

とされ、2050年に求められる能力として、以下の表のような結果になっています。

そして、

『AIやロボットで代替しやすい職種では雇用が減少するが、

代替しづらい職種や、新たな技術開発を担う職種では雇用が増加する。』

今の職種が大きく変わることを示唆しています。

『デジタル化・脱炭素化という大きな構造変化は、人の能力等のうち、

「問題発見力」、「的確な予測」、「革新性」をより強く求めるようになり、

その結果、2050年には、現在の産業を構成する職種のバランスが大きく変わるとともに、

産業分類別にみた労働需要も3割増から5割減という大きなインパクトで変化する可能性があるということである。』

次に、人財育成の現状については、

・自己啓発を行っていない(勉強していない)人の割合は、他の先進国に比較して大幅に高く46%に及ぶ。

← 社会人の学び直し(リスキリング)が叫ばれているが、現状はかなりひどい状況である。

・日本の人材競争力は、年々低下している。

・海外に留学する日本人の数は減っている。

・海外で働きたいと思わない新入社員が増えている。

・日本の国際競争力は、この30年で1位から31位に落ちた。

← これはかなりショック。

日本の教育については、

・OECD加盟国中、日本の15歳の数学的・科学的リテラシーはトップレベル。(数学的リテラシー1位、科学的リテラシー2位)

・しかし、実際に数学や理科を使う職業に就きたい中学生の割合は、国際平均の半分以下。

・さらに、日本財団の18歳意識調査では、「将来の夢を持っている」「自分で国や社会を変えられると思う」「自分の国に解決したい社会課題がある」などでは、断トツの最下位。

ただ、総合的な学習の時間や総合的な探究の時間を通して、答えのない社会課題に向き合う時間も増えてきている。

既存の常識やルールを疑い、作り直す機会も増えてきている。(校則をみなおすなど)

そのようなことから、これまでの「画一的に知識を詰め込めばOK!」という時代は終わり、未来に向けて何を実現すべきかを考える時代になるのではと示されています。

『新たな未来を牽引する人材が求められる。

それは、好きなことにのめり込んで豊かな発想や専門性を身に付け、

多様な他者と協働しながら、新たな価値やビジョンを創造し、

社会課題や生活課題に「新しい解」を生み出せる人材である。

そうした人材は、「育てられる」のではなく、

ある一定の環境の中で「自ら育つ」という視点が重要となる。』

以上のように、これからの教育について、たくさんの示唆をいただけました。

先日の「チャットGPT」の話でもそうですが、何をAIに任せて、何を人間がするのか、どういう課題でAIを活用するのか。そして、その結果をどのような方向性でやっていくのかは人間の行動力だと思います。

まずは、課題を認識し、現在の学校教育の中でできることを取り入れて、「課題発見能力」や「多様性を受容し他者と協働する能力」などの力を養えるような教育活動を展開していくことが大切だと思いました。

次年度に向けて具体的に考えていきます。

※ 『』は、「未来教育ビジョン」からの引用です。

未来人材ビジョン.pdf

経済産業省HP https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001.html

古河市立駒込小学校長 鈴木 昭博