昨日は、常陸大宮市文化センターで開催された「令和4年度いばらき教育の日・教育月間シンポジウム これからの地域スポーツ〜地域の子どもたちを地域で育てる〜」に参加してきました。

内容は、大きく分けて2つでした。

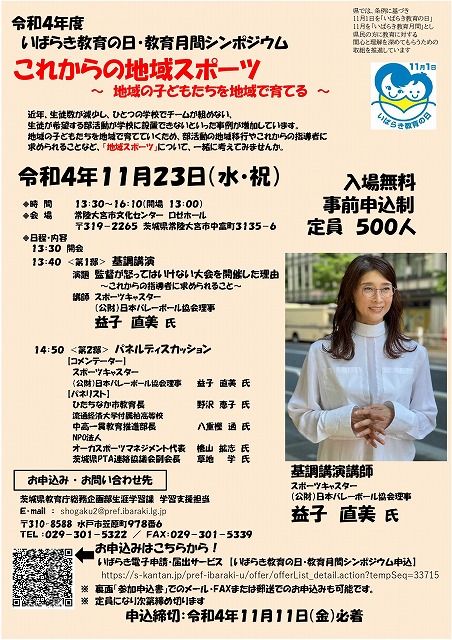

1つ目は、元女子バレーボール日本代表選手「益子直美」さんの基調講演です。

演題「監督がおこってはいけない大会を開催した理由〜これからの指導者に求められること〜」

益子さんは学生時代からバレーボールのエリートとして活躍しますが、ちょうど私よりもちょっと上の年代なので、褒めて伸ばすような指導ではなく、昔のバレーボールアニメ「アタックNo.1」のようなスパルタ指導、ミスをすると怒られる指導だったそうです。

そのような経験を振り返り、指導者による怒る指導からは、監督の目を気にして、自由に伸び伸びとプレーできないばかりか、監督に言われたとおりにプレーすることに専念し、自分で考えてプレーすることができなくなることに気づきます。

そして、やらされるスポーツ、強制されるスポーツから、自分で考えてプレーする、自主的に動くような選手を育成するにはどうすればよいか考え、アンガーマネジメント、スポーツメンタルコーチングなど、様々な手法を学び、指導者としてどう子どもたちに関わればよいのかを追究してきたそうです。

そして、今取り組んでいるのが、「監督がおこってはいけない大会」の開催です。

大会の映像なども見せていただきましたが、ついつい白熱してくると大声を出したり、怒鳴ってしまったりする指導者が出てきますが、そのような時は益子さんが近づいていって「今怒りましたよね?」と声をかけ、その状況に気づかせ、大きく×が書かれたマスクをすることになります。

どうも、指導者は、怒らないと子どもたちはちゃんとやらない、怒らないと勝てないと思ってしまいがちです。

これは、学校教育や家庭教育にも言えることではないでしょうか。

ついつい感情的になり怒ることで安心していることはないでしょうか。

そうすると先生の顔色や、親の顔色をうかがって行動する子どもになってしまいます。

私自身も大いに反省する所もたくさんあります。

怒ることがダメなのではなく、ルールやマナー違反、取り組む態度、姿勢、いじめ、悪口、命に関わる事故になりそうなとき、こんな時はしっかりと危機介入することが大切だと益子さんもおっしゃっています。全くその通りだと思います。

昔は、部活動の最中、ずっと怖い顔をして、腕組みしている監督がよくいました。

これでは、本来、楽しいはずのスポーツも全く楽しいはずがありません。

元来、子どもは、チャレンジすることが大好きで、何でもやってみたくなり、今よりもできるようになったり、ひとつひとつ課題を解決していくことに熱中する力を持っています。

その動物としての自然な力を我々大人は信じて、認め、励まし、寄り添っていくことがとても大切だと講演を聴いて思いました。

2つ目は、「これからの地域スポーツ・部活動の地域移行」をテーマとしたパネルディスカッションです。

パネラーは、行政関係者、学校関係者、NPO、PTAの代表の方でした。

それぞれの立場から、部活動の地域移行についての意見が交わされました。

スポーツ庁は、今年6月に「運動部活動の地域移行に関する検討会議提言」をまとめ、令和5年度の開始から3年後の令和7年度末を目途に休日の部活動を地域移行にしていくことを示しています。

これは、教員の働き方改革だけでなく、子どもの数の減少に伴い部活動におけるチームが成り立たない状況も大きく影響しています。やりたいスポーツがあるにもかかわらず、人数がいないので、できないという状況が今の中学校ではおきています。また、部活動は生徒の自主的自立的な活動であることが本来の目的のはずなのに、学校の状況に子どもたちが合わせるというねじれの構造にもなってしまいます。

地域移行には様々な課題がありますが、部活動に限らず、地域全体でスポーツを推進していくことで、小さな子どもから大人まで様々な年齢の人が交わり、生涯スポーツとして発展していくことが理想でしょう。ちょっとだけ楽しみたい子もいれば、スポーツを極めたい子もいる、そういう一人ひとりのニーズにあった受け皿が必要になってきます。それには選択肢の幅が広ければ広いほどいいので、学校の部活動だけでは収まりきれません。指導者の問題、予算の問題、地域移行にはいくつもの壁が立ちはだかっていますが、将来あんな時代もあったねと言われる日がいつかくると信じて、今できることをやっていくことが大切だと思います。

私の理想は、学校は午前中授業でしっかり学習をして、午後は、文化活動やスポーツ活動をする、そんなことが学校でできるといいなぁと以前から思っています。

駒込小学校長 鈴木 昭博