「「令和の日本型学校教教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) 中央教育審議会 令和3年1月26日」において、新学習指導要領やICTの活用を通して、「一人一人の児童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが必要」とされています。

先日も学校の働き方改革で書かせていただきましたが、現在の日本の学校教育は大きな転換期にさしかかっています。さしかかるどころか転換期のまっただ中です。これまでの一斉授業を主とした日本の学校教育の横並び主義、みんな一緒などから、大きく転換し、「個別最適化」「協働的な学び」「多様性」「主体的で対話的な深い学び」「ウェルビーイング」などがキーワードとして挙げられています。

これまでの日本の教育の成果は成果として残し、新たな視点で教育に取り組んでいかなければならない時代に入っています。

なかでもこのコロナ禍で、人との接触やふれあう機会が大幅に減少し、直接体験の機会も減りました。子供たちは体験を通して学びます。大人もそうです。そういう機会が減ってしまったことはとても残念に思います。

そして、「人は1人では生きていけない」ということを考えれば、社会の最小単位である家族の中でも、学校でも、社会に出ても、どのように「多様な他者」とコミュニケーションを図り、生活していくかということが一番といっていいほど重要だと私は思います。

そのためには冒頭にもあるように、まずは「自分のよさや可能性を認識すること」が大切です。

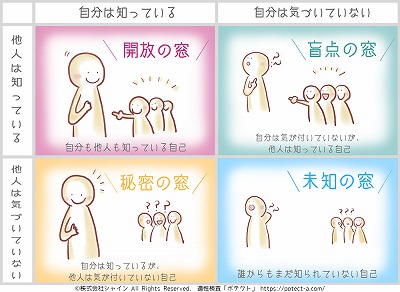

たくさんの方が聞いたことがあると思いますが、よく心理学で出てくる「ジョハリの窓」はとても分かりやすいと思います。

検索するとすぐにいろいろと出てくるので、ぜひ検索してみてください。自分の知っている自分と他人が知っている自分の窓が大きくなると十分に自己一致しているということができると思います。

https://potect-a.com/johari-app/ から引用。アプリで診断できるようです。

また、「交流分析(エゴグラム)」などを利用して、自分を簡単に分析することもできます。自分にはどんな傾向があるのか簡単な質問を通して調べることができます。私はいつもFC(フリーチャイルド)の部分が大きく、いわゆるM型になります。これもネットで簡単に検索し実際にやってみることもできますので、自分の傾向を知る上では非常に有効な手段だと思います。

さて、こういった傾向が出るのはどうしてでしょうか。それは、これまで親や周囲からどのように関わられ、どう受け止めてきたのか、人から人への関わり(ストローク)の違いです。

関わり(ストローク)には「肯定的ストローク」と「否定的ストローク」があります。自分がどのような人間関係を築きたいのか、人生をどう描きたいのかは、自ら選択できるものです。また、自分のストロークの授受の方法を意識すれば人間関係も変えることができます。

「あなたを信頼している」、「OK!大丈夫!」など、無条件肯定的ストロークで相手の存在をしっかり認めることで、良好な人間関係を結ぶことができるようになると思いますし、ストロークの送り方を意識するだけで、自分の周りもストロークの送り方が変わってくるかもしれません。

子供たちも日々の体験や友達との交流の中で人間関係を学ぶことが学校で学習するとても重要なことだと思います。そして、様々なワーク(ソーシャルスキルトレーニングや構成的グループエンカウンターなど)などを通して、人間関係について考える時間も大切な時間です。

最後に、人間関係の4つ窓について書かせていただきます。

①私もOK!あなたもOK!

②私はダメ!あなたはOK!(自己肯定感が低い状態)

③私はOK!あなたはダメ!(他人を認められない状態)

④私もあなたもダメ!

①の窓、私もOK!他人もOK!を意識して生活するだけで、楽に生きられる気がします。過去と他人を変えることはできません。自分の働きかけを意識するだけで人間関係がスムーズに行くと思います。

そのためには、現在と未来の自分をしっかり意識して、今何をすべきかに集中することが大切ですね。

駒込小学校長 鈴木 昭博

3年生が校長室に見せにきてくれたカブトムシ!